Laut Evolutionstheorie stammen alle fossilen und rezenten Lebewesen von den ersten aus lebloser Materie entstandenen Zellen mit einfachem Aufbau und Stoffwechsel ab und sind über die stammesgeschichtliche Entwicklung (Phylogenese) miteinander verwandt. Dazu liegt ein evolutionistischer Standpunkt vor, wenn die evolutionsbiologische Deutung des globalen Fossilfundus als eine Tatsache, bewiesene Theorie oder alleinberechtigte Lehre deklariert wird. HIER solche und ähnliche Positionen, Lehrplanvorgaben und Forderungen.

Die Befunde biologischer Disziplinen zur Geschichte der Lebewesen präsentieren ein Bild mit gravierendem Zweifel an der sachlichen Korrektheit einer phylogenetischen Entwicklung. Es wird nachfolgend an Hand von Forschungsresultaten belegt, die in eine andere Richtung als das Konzept einer stammesgeschichtlichen Entwicklung zeigen.

1. Wie die ersten lebenden Zellen auf der jungen Erde, einem anderen Planeten oder Mond entstanden sind und worin das Lebendig-Sein eines Lebewesens besteht, ist ein noch nicht gelöstes Rätsel der Biologie. Keinem Expertenteam der präbiotischen Chemie ist es bisher gelungen, eine lebende Zelle aus leblosen Ausgangsstoffen im Labor zu erzeugen.

Zudem konnte bisher noch keine Fachperson der Biologie oder Medizin eine Leiche wieder lebendig machen. Eine Leiche besteht unter anderem aus organischen Molekülen, lebt aber nicht. Es gibt Zustände an der Grenze des Lebendig-Seins wie 46.000 Jahre den Permafrost überdauernde Fadenwürmer oder sich nach 24.000-jährigem Aufenthalt im Permafrost fortpflanzende Rädertierchen, 700 Jahre alte keimende Samen der Indischen Lotusblume, Amphibien und Reptilien während der Winterstarre, Notfallpatienten mit Herzstillstand vor der Reanimation oder Schwerstverletzte mit einem vor der Operation auf 10 Grad Celsius heruntergekühlten Körper. Der Tod ist bei ihnen aber noch nicht eingetreten. Es besteht eine existenzielle Zäsur zwischen Lebendig- und Tot-Sein, die bisher nicht beseitigt wurde. Das Lebendig-Sein der Lebewesen ist nach wie vor ein Geheimnis. Biologie ist nicht die Lehre vom Wesen des Lebens. Ihr Gegenstand sind beobachtbare Eigenschaften von lebendigen Lebewesen wie Stoffwechsel, Vererbung und Fortpflanzung.

Das Erbgut einer lebenden Zelle kann im Labor nachgebaut, auf ein Minimalgenom reduziert, durch existierende Gene erweitert und in eine andere lebende Zelle integriert werden. Wie ein lebender Einzeller mit einigen hundert erforderlichen Genen entstehen kann, hat noch kein Koryphäe der Molekulargenetik durch einen experimentellen Nachweis bisher belegt. Die von Louis Pasteur 1882 geäußerte Feststellung, dass alles Lebendige aus Lebendigem entsteht („omne vivum ex vivo“), gilt bis heute.

2. Die anatomische und physiologische Komplexität von Fossilien kann der von heutigen Tieren und Pflanzen, die mit ihnen vergleichbar sind, entsprechen, geringer oder größer sein. Zum Teil wird in den Ablagerungsschichten eine größere morphologische Vielgestaltigkeit von Lebensformen und eine größere Vielfalt von Arten als heute angetroffen.

Ein Erzeugnis der den komplexen Vorgang der Fotosynthese beherrschenden Cyanobakterien des Präkambriums sind die bis zu zehn Meter hohen Stromatolithen. Die Hinterlassenschaften aus fein geschichteten, kalkhaltigen Sedimentmatten ähneln Kuppeln, Rippeln auf Sandböden, verzweigten Säulen, Blätterteigprodukten oder Eierschachteln wurden eventuell bereits vor 3,7 Milliarden Jahren gebildet. Heutzutage finden Stromatlithen sich vereinzelt in kleinen Meeresarmen oder Seen und erreichen die präkambrische Formenvielfalt nicht mehr. In der irdischen Frühzeit bauten die Bakterienverbände gewaltige Riffe, die mit denen von heutigen Korallen verglichen werden können.

Die mindestens 20 Klassen fossiler Stachelhäuter wie Seeigel und Seesterne besitzen eine bilateralsymmetrische, drei- oder fünfstrahlige Gestalt. Heute existieren nur fünfstrahlige, die fünf Klassen zugeordnet werden. Eine Artenfülle im Erdaltertum findet sich bei Armfüßern, Haarsternen und Seelilien. Bei den gefiederten Fossilien in Jura- und Kreideschichten werden mehr Federtypen als bei den heutigen Vögeln gefunden. Dazu zählen sprachlich schwierig zu beschreibende basal drahtartige Federn mit fädiger Spitze, abgerundete asymmetrische Federn mit schmaler Basis, in der Körpernähe bandartige Konturfedern, Federn mit mehreren von der kurzen Achse beidseitig abgehenden Ästen und haarförmige Fadenfedern mit Rezeptoren an der Basis zum Registrieren der Konturfeder-Stellung.

In den Ablagerungsschichten des vor zirka 539 Millionen Jahren begonnenen Kambriums ist eine hoch verschiedengestaltige Tierwelt fossil überliefert. Die Fossilien mit erstmals belegter Anatomie tauchen explosionsartig mit funktionsfähigen Merkmalen auf. Zur Fauna gehören Nesseltiere, Schwämme, Rippenquallen, Platt-, Priaps-, Ringel- und Eichelwürmer, Weich- und Hohltiere, Hakenrüssler, Flügelkiemer, Armfüßer, Stachelhäuter, Gliederfüßer, Chordatiere und kieferlose Fische als fossil älteste Vertreter der Wirbeltiere.

In den Meeren des Kambriums waren Gattungen wie Collinsium, Hallucigenia und die über ein Meter großen Anomalocariden beheimatet. Collinsium ciliosum hat vorne ein Paar wie Antennen und sechs Paar wie fein gefiederte Filtrierer aussehende Anhänge. Zudem besitzt es neun beklaute Beine zum Festhalten der Beute und 72 spitze Rückenstacheln, um vermutlich Feinde abzuwehren. Der Körperbau ist komplexer als der von rezenten Stummelfüßern, die am ehesten mit Collinsium vergleichbar sind. Beim „irren Wundertier“ Hallucigenia wurde lange diskutiert, was die Ober- und Unterseite sowie das vordere und hintere Ende sein könnten. Außergewöhnlich wirken der lang gezogene Kopf, die spitzen Anhänge auf der Unter- und Oberseite sowie die üppige Bezahnung um den Mund und im Rachen. Den ihm ähnelnden Stummelfüßern fehlen solche Zähnchen. Das rezenten Lanzettfischchen ähnelnde Chordatier Pikaia besaß einen inneren Achsenstab, Kiemenspalten, zickzackartig angeordnete Muskeln und paarige Tentakeln.

Die Gattung Anomalocaris hat echte Kiefer, mehrere Zahnreichen, paarige Mundwerkzeuge, einen Rumpf mit elf Lappen von dreieckiger Grundform und zwei Augen auf kurzen Stielen. Mit den Facettenaugen aus jeweils bis zu 16.700 sechseckigen Einzelaugen sah der marine Räuber schärfer als fast alle heutigen Insekten. Mit Hilfe der zwei flügelförmigen Flossengebilde war er exzellent manövrierfähig. Seine Fortbewegungsweise kann mit der von heutigen Rochen verglichen werden. Die zwei gegliederten Mundwerkzeuge mit dornenartigen Anhängen packten die Beute und führten sie zur Mundöffnung, die wie eine Kamerablende geöffnet werden konnte. Eventuell dienten die mit Stacheln besetzten Greifer auch als Filtrierapparat, mit dem die Nahrung aus dem Wasser wie bei Bartenwalen aufgenommen wurde. Hinsichtlich der anatomischen Komplexität kann Anomalocaris ist rezenten Krebsen, Spinnen und Insekten verglichen werden.

Eine außergewöhnlich hochgradige Grazilität kennzeichnet den bis zu knapp zwei Zentimeter großen Gliederfüßer Marrella. Aus dem schmalen Kopfschild ragen zwei Paar nach hinten gerichtete Stacheln hervor. Hinter dem Kopf folgen 24 bis 26 Körpersegmente, die jeweils ein Paar zweiästige Gliedmaßen tragen, bestehend aus einem unteren Laufbein und einem oberen Zweig, der zarte Kiemen trägt.

Die fischähnliche Gattung Pikaia hat eine versteifte Rückensaite, zickzackartig angeordnete Muskeln und einen Schlund mit Kiemenspalten. Mit den paarigen Tentakeln erkundete der Meeresbewohner seine Umwelt. Anatomisch ähnelt er dem heutigen Lanzettfischchen, das am vorderen Ende ein lichtempfindliches Pigmentbecherauge aus bewimperten Sinneszellen in unmittelbarer Nähe zu dunklen Pigmentzellen besitzt.

Eine ökologische Bedeutung wie heutige Haie und Rochen hatte im untersten Kambrium vor 538 Millionen Jahren der bis zu 30 Zentimeter große, Gliederfüßer mit Chitin-Außenskelett verzehrende Meereswurm Timorebestia koprii, dessen Gattungsname „furchteinflößende Bestie“ bedeutet. Vermutlich stand der räuberische Wurm mit Seiten- und Schwanzflossen, ausgeprägtem Kopf und Kiefer, zwei langen Greifstacheln und Ganglion im Bauchbereich (Verdickung mit angehäuften Nervenzellen) weit oben in der Nahrungskette. Der in Röhren am Grund von Gewässern lebende unterkambrische Ringelwurm Dannychaeta tucolus besaß Merkmale, die bei der heutigen Familie der Megalonidae angetroffen werden. Dazu gehören das spatelförmige vordere Kopfende mit verlängerten Anhängen und der breite Vorder- und lange Hinterkörper mit zweigliedrigen Fortsätzen zur Fortbewegung. Wegen der Komplexität werden manche kambrischen Fossilien als „Kronentiere“ eingestuft.

Die Entstehung der bisher mindestens 50 bekannten Tierklassen bzw. zirka 1.200 Gattungen mit oft geografisch weiter Verbreitung kann mit einem hohen Kalzium- und Sauerstoffgehalt nicht erklärt werden. Er ist eine tierfreundliche Lebensbedingung, stellt aber keine genetische Erklärung für die Entstehung der extrem unterschiedlichen Fauna dar. Zudem weist die so genannte „Kambrische Explosion“ nicht auf ein ziemlich plötzliches Entstehen zahlreicher unterschiedlicher Tiergruppen, sondern ihr in Sedimenten dokumentiertes Sterben hin.

Wann, wo und wie die einzelnen Arten vor dem untersten fossilen Beleg entstanden sind, wo und wie lange sie nach dem obersten Fossilfund noch gelebt und welche nicht eingebetteten Arten zusätzlich existiert haben, ist ungewiss. Dazu sagen die geologischen Schichten nichts aus. Fossil werden Vertreter der kambrischen Fauna nach der Krise beim Übergang vom Kambrium zum Ordovizium nur noch vereinzelt angetroffen. Zwischen den kambrischen Gattungen und der fossil bisher bekannten Fauna des Ordoviziums wie dem bis zu neun Meter langen Cameroceras mit Jet-Antrieb und dem Rückenknochenfisch Astraspis bestehen anatomische Unterschiede, die mit dem Artenwandel bei der Bildung der Phänotyp-Varianten der Darwinfinken nicht vergleichbar sind.

Relikte einer fossil älteren Lebenswelt sind die nach einem Fundort in Australien benannten Ediacara-Fossilien. Lange wurde debattiert, welcher taxonomischen Großgruppe die global verbreiteten Fossilien zuzuordnen sind. Vorgeschlagen wurde die Einordnung als Flechten, Pilze, Rieseneinzeller, Zellkolonien, frühe Tierstämme oder separate Taxa. Durch Nachweis von Cholesterin bei der Gattung Dickinsonia aus dem Weißen Meer wurden die ab vor etwa 579 Millionen Jahren überlieferten Fossilleichen 2018 als Fauna eingestuft, was unter einem Teil der Fachpersonen der Paläobiologie aber noch umstritten ist.

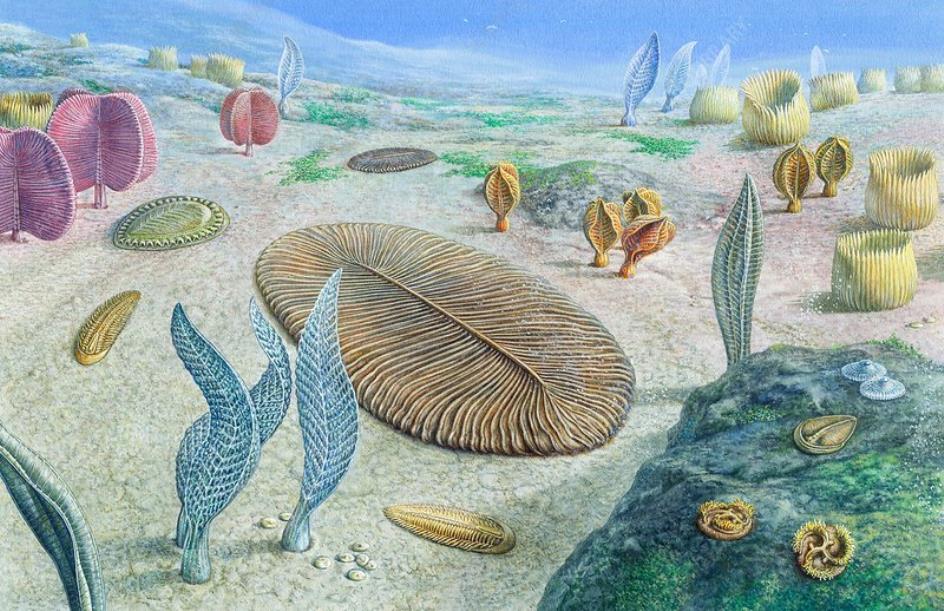

Ungefähr 120 Ediacara-Spezies sind derzeit bekannt. Dickinsonia ähnelt einer elliptischen Scheibe mit mehreren Segmenten entlang der Mittelachse. Pteridinium simplex erinnert an den Rumpf eines Bootes mit vertikal dem Kiel entlanglaufender Scheidewand. Charnia wardi gleicht einem langen Blatt mit starker Äderung. Luftmatratzenähnliche Arten hatten variabel mit Lamellen abgesteppte Körperhüllen. Wie Farnwedel aussehende Fossilien waren bis zu zwei Meter lang und hatten Stiele zur Verankerung auf dem Meeresgrund. Yorgia waggoneri könnte sich ähnlich wie Amöben fortbewegt haben.

Die Gattungen bildeten Ökosysteme ohne typische Räuber-Beute-Beziehung, da Verletzungen fossil noch nicht entdeckt wurden. Einige Paläontologen bezeichneten die Epoche daher als „goldenes Zeitalter mit dem friedlichen Garten von Ediacara“. Die Ernährungsweise und Fortpflanzung sind erst ansatzweise bekannt. So könnten Gattungen wie die weichtierähnliche Kimberella und röhrenwurmähnliche Calyptrina vor zirka 558 Millionen Jahren Matten mit Algen und Bakterien am Meeresgrund abweidet und verdaut haben. Der Sterinstoffwechsel in ihrem Darm war mit dem von heutigen wirbellosen Tieren vergleichbar. Manche Spezies könnten Moleküle durch Osmose aus dem Wasser bezogen, andere als Filtrierer gelebt haben. Farnähnliche könnten über bis zu ein Millimeter dicke Fäden als eine Art Kolonie miteinander in Kontakt gestanden haben. Über die Vernetzung tauschten die einzelnen Individuen eventuell Nährstoffe wie manche Pflanzen über Seitentriebe mit Ablegern aus. Alternativ wird diskutiert, ob das Geflecht aus bis zu wenigen Meter langen Fäden der asexuellen Vermehrung gedient haben könnte. Eventuell gab es auch Fortpflanzung durch Knospung. Funisia dorothea mit dicht angeordneten Röhren und laichartigen Gebilden pflanzte sich möglicherweise sexuell und asexuell fort. Die Vorfahren der Ediacara-Lebenswelt werden noch gesucht. Sie taucht fossil unvermittelt auf und ist nach der Krise im ausgehenden Präkambrium nicht mehr überliefert.

Vor dem Auftauchen der Ediacara-Fossilien endete die globale Gletscherepoche mit vermutlich drei Eiszeiten. Wie die verschiedenartigen Lebensformen unter der lebenswidrigen Rahmenbedingung entstehen konnten, bedarf noch einer schlüssigen Erklärung. Der Hinweis auf eine hohe Sauerstoffkonzentration durch eine starke Algenvermehrung in Folge einer großen Mineralstoffmenge nennt lediglich eine für Tiere günstige Situation, stellt aber keine Erklärung mit genetischer Ursache-Wirkung-Beziehung dar.

Laut dem phylogenetischen Konzept entstanden die Merkmale der Lebewesen während der Erdgeschichte über zahlreiche Zwischenformen. Die Ausstattungen der Fossilien sind aber im fertigen Zustand beim erstmaligen Auftreten. Dies demonstriert die farbige Zeichnung der kambrischen Fauna von John Sibbick. Keine Fachperson der Zoologie würde die Tierwelt als primitiv oder mit Übergangsmerkmalen ausgestattet einstufen, wenn sie in einem heutigen Meer angetroffen würde.

Das Konzept einer phylogenetischen Entwicklung über zahlreiche Zwischenformen wird auf empirischer Betrachtungsebene ernsthaft in Frage gestellt, da die anatomisch komplexen und physiologisch hoch leistungsfähigen Facetten- und Linsenaugen schon am Beginn der fossilen Augenüberlieferung im Unterkambrium vorliegen. Vorstufen der beiden Augentypen wurden fossil noch nicht entdeckt.

Frappierend ähnlich mit den Facettenaugen rezenter Gliederfüßer sind die Sehorgane unterkambrischer Trilobiten. Holmia kjerulfi sah mit den dicht gepackten Einzelaugen die Umgebung so scharf wie heutige Bienen. Auch die Augenleistung von Schmidtiellus reetae ähnelte der von heutigen Insekten. Pigmente schirmten die etwa 100 aus einem zentralen Lichtleiterstäbchen und sieben peripheren Sinneszellen bestehenden Einzelaugen voneinander ab. Ein spezieller Bautyp kompensierte die fehlende Linse. Das zentrale Sehstäbchen wandelte die Lichtsignale in elektrische Impulse um, die vom Nervensystem verarbeitet wurden. Wie heutige Insekten sah der Trilobit die verschiedenen Helligkeitsverteilungen im Umfeld. Laut Untersuchungsteam zeigt das Facettenauge „eine elegante physikalische Lösung, wie man ein Qualitätsbild moderner Art entwickeln kann“.

Vergleichbares lieferte die Analyse des Facettenauges des ungeföhr 429 Millionen Jahre alten Trilobiten Aulacopleura koninckii aus dem Silur. Auch hier schirmten Pigmente die circa 200 Einzelaugen voneinander ab. Jedes hatte acht um das zentrale Lichtleiterstäbchen gruppierte Sinneszellen. Oberhalb der lang gestreckten Sehzelle waren der das Licht brechende Kristallkegel, darüber die hauptsächlich aus Kalzit bestehende Linse, welche die Lichtstrahlen zum zentralen Lichtleiterstäbchen lenkte, und außen eine lidartige Schicht zum Abschatten des einfallenden Lichtes und Stabilisieren des Auges positioniert. Insgesamt ähnelten der Aufbau und die Funktionsweise denen von rezenten Bienen und tagaktiven Krebstieren, was die Autoren veranlasste, von „einer modernen Art des Komplexauges“ zu sprechen.

Der fossile Nachweis hochauflösender Facettenaugen ab dem unteren Kambrium mit gleichwertiger Funktionsweise wie bei heutigen Gliederfüßern entspricht nicht der evolutionsbiologischen Erwartung. Ein anatomisch und physiologisch komplexer Augentyp tritt zu Beginn der fossilen Überlieferung funktionsfähig auf und sein Grundaufbau findet sich bis heute.

Zu den fossil ältesten Tieren mit Linsenaugen zählen die unterkambrischen kieferlosen Fische Myllokunmingia fengjiaoa und Haikouichthys ercaicunensis aus 530 Millionen Jahre alten Schichten. Eine mehrstufige Entstehung des Linsenauges ist fossil nicht dokumentiert.

Heutige Lebewesen mit Linsenaugen sind die Würfelqualle Tripedalia cystophora, die Große Pilgermuschel, die Tintenfische, manche Schnecken und Ringelwürmer, die Wirbeltiere und der Mensch.

Die nur ein Zentimeter große Würfelqualle Tripedalia cystophora hat an den Körperecken vier Sinneskörper mit jeweils vier Pigmentbecher- und zwei Linsenaugen. Der Brechungsindex der Linse sinkt kontinuierlich von innen nach außen, um Abbildungsfehler zu vermeiden. Die Pupille passt sich an verschiedene Lichtverhältnisse an. Wie die Verarbeitung optischer Reize durch einfache Nervenstränge funktioniert, wird noch erforscht.

Bei der zu den Kammmuscheln zählenden Großen Pilgermuschel befinden sich bis zu 200 ein Millimeter große Linsenaugen am Mantelrand. Jedes besteht aus einer Hornhaut, einer doppelschichtigen Netzhaut und einem dahinter positionierten Reflektorspiegel. Die vordere Schicht der Netzhaut dient primär der Wahrnehmung von Objekten unterhalb, die hintere dem Erfassen des Umfeldes oberhalb der Muschel. Der Reflektorspiegel besteht aus bis zu 30 übereinander liegenden Schichten aus flächig angeordneten, quadratischen Guaninkristallen. Ihre Kantenlänge beträgt etwa 1,23 μm und ihre Dicke durchschnittlich 74 nm. Der Hohlspiegel reflektiert Grün- und Blaulichtanteile auf die Brennpunkte der Netzhautschichten. Wie der Linsenaugetyp entstanden ist, gehört ebenfalls noch zu den Rätseln der Biologie.

Beim Linsenauge der Säugetiere wird das auf die vordere Netzhaut gelangende Licht von röhrenartigen Zellfortsätzen spezieller Glia-Zellen bis zu 99 Prozent zu den Lichtsinneszellen der hinteren Netzhaut geleitet. Die lang gestreckten, parallel zum Lichteinfall verlaufenden Zellfortsätze werden auf dem Weg zu den Stäbchen und Zapfen kontinuierlich enger. Fast jedes Lichtteilchen wird aufgefangen und ohne nennenswerte Abschwächung und Streuung zu den Lichtsinneszellen geleitet. In der Regel wird jede für das farbliche und scharfe Sehen bei Tag zuständige Zapfenzelle von einem Zellfortsatz mit Photonen versorgt. Bei Dunkelheit leitet ein Zellfortsatz die Lichtteilchen zu etwa zehn Stäbchenzellen.

Wie der zelluläre Photonentransport durch die Netzhaut entstanden ist und während der Embryonalentwicklung durch vielfach vernetzte Interaktionen zu Stande kommt, wurde noch nicht nachvollziehbar erklärt. Bevor Sehen mit hoher Abbildungsschärfe funktioniert, läuft während der Embryonal- und Fetalentwicklung auf genetischer, epigenetischer, molekularer, zellulärer, histologischer und organischer Ebene eine komplizierte Kaskade von Prozessen ab. Die Wahrnehmung überlebensrelevanter Umweltreize mittels Linsenauge ist nur möglich, wenn alle ontogenetischen Entwicklungsschritte reibungslos ablaufen und die Komponenten korrekt platziert sind. Wie auf den erforderlichen Aufbau und das spätere Funktionieren nicht ausgerichtete Mutationen es zu Stande bringen können, bedarf noch einer überzeugenden genetischen Erklärung. Die Abläufe bis zum Vorliegen der für die Bildung eines Facetten- und Linsenauges erforderlichen proteinkodierenden und regulierenden Gene wurden bislang nicht dargelegt.

Die Fischschuppe und der für Vögel typische Hornschnabel tauchen in Sedimenten ohne fossile Vorläufer auf. Die Schnäbel der Dinosaurier kommen als Vorläufer des ab der unteren Kreide überlieferten Vogelschnabels nicht in Frage, da sie überwiegend in deutlich jüngeren Schichten angetroffen werden. Fossil sind die ältesten Vogelgattungen mit Hornschnabel wie Archaeorhynchus und Zhongornis und der Konfuzius-Vogel geologisch zeitgleich mit gezähnten Vögeln eingebettet. Bei heutigen Vögeln erfüllen die Steinchen im Magen die Kaufunktion der Zähne fossiler Vogelarten.

Die flaum- und haarartigen Körperbedeckungen der Dinosaurier sind keine Vorläufer der für Vögel typischen Feder, da sie bei Dinosauriern angetroffen werden, die nicht älter als der 150 Millionen Jahre alte Urvogel Archaeopteryx und der 25 Millionen Jahre jüngere Konfuzius-Vogel sind. Wären die den Körperumriss der Vögel festlegenden Konturfedern, die in Deck-, Flug- und Schwanzfedern unterteilt werden, aus Schuppen der Reptilien entstanden, hätten die ältesten fossilen Federn den einfachsten Aufbau, was aber nicht zutrifft. Zudem werden die für fliegende Vögel typischen Merkmale wie die asymmetrischen Konturfedern und der Daumenfittich bei Fossilien kreuz und quer im taxonomischen System angetroffen. Flugfähigkeit mit Hilfe der Brust- und Schultermuskulatur taucht fossil mehrmals unabhängig voneinander auf, etwa beim vierflügeligen Microraptor, beim auf Madagaskar entdeckten Rahonavis, bei Anchiornis und Archaeopteryx. . Die Mehrfachentstehung eines Merkmals bei taxonomisch entfernten Gruppen verlangt eine höchst komplizierte Erklärung.

Aus dem Oberjura und der Kreide sind über 200 Vogelarten mit verschiedenen Federtypen, Schwanzformen und Flugfähigkeiten überliefert. Sie waren mit ihrer Merkmalskombination an heute nicht mehr vorkommende Lebensräume angepasst. Werden die Fossilgattungen mit diversen Federtypen, Schwanzformen, Flugstilen, Gabelbeinen, Pygostylen (verschmolzenen abschließenden Schwanzwirbeln), bezahnten Kiefern, bezahnten und unbezahnten Schnäbeln taxonomisch zugeordnet, ergibt sich ein netzartiges Gebilde. Beim letzten Massenaussterben beim Kreide-Tertiär-Übergang verschwanden sie nahezu vollständig.

Die elastischen Vogelfedern sind im Aufbau und Material, bei den proteinkodierenden und regulierenden Genen, bei der mehrphasigen Bildung und beim Austausch in der Mauser völlig anders als die Hornschuppen der Reptilien. Jungvögel haben Dunen mit zahlreichen Luftzwischenräumen, um die konstante Körpertemperatur von 41 Grad Celsius aufrecht zu erhalten. Später werden die Dunen bei vielen Vögeln zu Spitzen der Konturfedern. Am Körper können dann noch zusätzliche Dunen gebildet werden.

Bevor die Flugfedern vorliegen, die bei Abschlägen eine nahezu luftundurchlässige und bei Aufschlägen eine luftdurchlässige Tragfläche erzeugen, vollzieht sich ein komplizierter und vielfach vernetzter Prozess. Zuerst hebt sich die Epidermis, senkt sich dann ein und bildet den Federbalg. An dessen Grund lassen Blutgefäße, Nerven und Bindegewebe den Federkeim entstehen, der die sich bildende Feder ernährt, danach abstirbt und bei der Entstehung des Federkiels beteiligt ist. Im röhrenförmigen Federbalg bilden sich die diversen Federtypen. In ihm steckt die Spule als der untere Teil des Kiels. Die Zellen vermehren sich in einem Ring um die Federanlage herum.

Die vom Epidermalkragen nach oben abgegebenen Zellen werden zu Bestandteilen der Feder. Sie entwickelt sich als Zylinder in der geschlossenen Federscheide. Aus Säulen, die aus dem hochwachsenden, sich teilenden Epidermalkragen entstehen, werden die Federäste. Sie sitzen am Kiel, der die Federfahne trägt. Die Äste verzweigen sich unten in die Bogenstrahlen und oben in die Hakenstrahlen, die mit in die Bogenstrahlen greifenden Häkchen besetzt sind. Bei der fertigen Konturfeder sind über eine Million Bogen- und Hakenstrahlen wie bei einem Reißverschluss miteinander verknüpft. Eine schaumartige Substanz, deren Fasernetzwerk mit einem Polymer beschichtet ist, bindet Gase im Kiel und in den Ästen. Der leichte Innendruck erschwert Deformierungen. Nach einem Verbiegen kommt die vorherige Struktur wieder leichter zu Stande. Muskeln und feinfädige Keratinfasern verankern die Äste im Kiel. Die Fasern können Brüche und Rissbildungen verhindern, da sie längsgerichtet, kreuzweise und verknotet in der Feder verlaufen.

Das vielfältige Gefieder der Vögel, das bei flüggen Jungvögeln anders als bei erwachsenen Vögeln ist, je nach Geschlecht und Jahreszeit sich unterscheidet, bei Eulen einen lautlosen Flug durch einen weichen und unscharfen Deckfederrand ermöglicht, mit Hilfe von Muskeln bei den Flug- und Schwanzfedern bewegt wird und deren Position mittels Sinneskörperchen dem Gehirn mitgeteilt und von ihm gesteuert wird, ist ein hoch komplexes Merkmal, dessen Entstehung noch völlig im Dunkeln liegt. Die bisher bekannten Fossilfunde geben darüber keine Auskunft.

3. Morphologische Stillstände im Grundaufbau ab dem erstmaligen fossilen Auftauchen bis zum Aussterben oder heute durchziehen die Fossilüberlieferung. Bei der situativen Anpassung durch Variantenbildung bleibt der Grundaufbau der Lebensformen erhalten. Dies zeigt in eine andere Richtung als eine phylogenetische Entwicklung. Durch die nachfolgende Auflistung von Aufbaustabilitäten („phylogenetischen Stillständen“) wird die evolutionsbiologische Behauptung widerlegt, es handle sich dabei nur um wenige Ausnahmen.

Der innere und äußere Aufbau der kugelförmigen Grünalgengattung Codium ist fossil nahezu unverändert bei einem mindestens 541 Millionen Jahre alten Fund überliefert. Kiemenfüßer, Ruderfußkrebse und Cephalocaridae in 520 Millionen Jahre alten Schichten der chinesischen Provinz Yunnan sehen wie die heutigen aus. Die etwa 0,25 Millimeter großen Krebslarven von Wujicaris muelleri bewegten sich mit den Beinchen wie rezente bei der Nahrungssuche fort. Rippenquallen mit der Anatomie von heutigen wurden vor 518 Millionen Jahren mit Tentakeln in Qingjiang eingebettet. Frei schwimmende Quallen mit glockenförmigem, bis zu 20 Zentimeter hohem und zirka acht Zentimeter breitem Schirm zur Fortbewegung und mehr als 90 fingerartigen Tentakeln zum Fangen von größeren Beutetieren besiedelten die Meere vor 505 Millionen Jahren, worauf Fossilfunde im Burgess-Schiefer verweisen. In der Mitte unterhalb des Schirms befand sich wie bei rezenten Quallen der längliche Magenstiel mit der Mundöffnung am unteren Ende.

Perlboote der Gattung Nautilus haben über 500 Millionen Jahre die Anatomie mit einem spiralförmigen Panzer als Schutz vor Beutegreifern und dem zerstörerischen Druck in der Tiefsee weitgehend beibehalten. Das Gas in der hinteren Schale diente vermutlich auch damals als Auftrieb beim Manövrieren wie bei einem U-Boot. Kaum verändert seit damals haben sich auch die zu den Wirbeltieren zählenden aalähnlichen Neunaugen mit knorpeligem Innenskelett, flossenartigem Saum am Rücken und Schwanz und Körperöffnungen auf jeder Seite für Nasenloch, Auge und sieben Kiemenlöcher. Die zwei Hirnareale ähneln hinsichtlich der Lage, des Aufbaus und der Verbindungen mit tieferen Hirnbereichen dem Gehirn von Säugetieren. Ein Areal erhält vom Thalamus die Informationen des Auges, das andere die des Kopfes und übrigen Körpers. Der fossil seit ungefähr 500 Millionen Jahren bekannte Große Linsenkrebs wurde 2021 lebend im Nationalpark Donau-Auen in Österreich entdeckt.

Vor mindestens 450 Millionen Jahren brütete der Muschelkrebs Luprisca incuba seine Eier aus und kümmerte sich wie heutige Arten um die geschlüpften Jungtiere. Pfeilschwanzkrebse in 440 Millionen Jahre alten Schichten und im fränkischen Jura gleichen rezenten mit zweiteiligem Körper und Komplexaugen aus etwa tausend Einzelaugen. Kaum verändert haben sich auch das Atmungs- und Kreislaufsystem des Skorpions Parioscorpio venator aus der 437 Millionen Jahre alten Waukesha-Lagerstätte in Wisconsin. Zwei Fossilexemplare haben ähnliche Vorderbeinklauen und die gleiche Giftblase im hinteren Körperteil wie rezente Skorpione zur Verteidigung und Jagd von Beute.

Männliche Muschelkrebse der Art Colymbosathon ecplecticos zeigen seit etwa 425 Millionen Jahren anatomischen Stillstand bis in die Weichteile. Die gleichaltrige Asselspinne Haliestes dasos ähnelte der rezenten Nymphon gracile. Vor 410 Millionen Jahren kleideten Spinnen ihre Höhle mit einer seidenen Falle wie heutige Gliederspinnen aus. 400 Millionen Jahre alte Weberknechtfossilien der schottischen Lagerstätte Rhynie Chert haben das Atmungssystem und die Geschlechtsorgane von heutigen. Die Art Eophalangium sheari wird in der Nähe bis heute angetroffen.

Vor Costa Rica in 6.000 Meter Tiefe leben Urmützenschnecken seit über 380 Millionen Jahren. Die Garnele Aciculopoda mapesi aus 360 Millionen Jahre alten Schieferschichten Oklahomas gleicht heutigen bis in die Muskelstränge im Hinterleib. Eine im Bundesstaat New York entdeckte Schweifspinne wickelte ihre Eier auch vor 350 Millionen Jahren mit Seidengeflechten ein. Gleichaltrige Moosfossilien lassen sich teilweise heutigen Arten zuordnen. Die Panzerplatten und Stacheln rezenter Käferschnecken finden sich bei 335 Millionen Jahre alten Fossilien aus Indiana. Weberknechte mit den heutigen Mundwerkzeugen, Krallen und Beinspitzen wurden vor 305 Millionen Jahren in einem französischen Steinkohlenwald eingebettet. Sie ähneln einerseits europäischen Vertretern mit rundem Körper und dünnen Langbeinen und andererseits stacheligen in Nordamerika.

Tropische Geißel- und Kapuzenspinnen mit dem Aussehen rezenter wurden vor 300 Millionen Jahren fossilisiert. Gleichaltrige Eintags- und Florfliegen und andere Netzflügler sehen wie heutige aus. Die Leistung des Flugmechanismus von damaligen Libellen entsprach der von heutigen. Ginkgobäume der rezenten Gattung Trichopitys sind in knapp 300 Millionen Jahre alten Schichten eingebettet. 170 und 56 Millionen Jahre alte Fossilfunde ähneln heutigen Arten wie Ginkgo yimaensis und Ginkgo adiantoides.

Mimikry zum Täuschen von Fressfeinden findet sich vor 270 Millionen Jahren bei den Flügeln des Insekts Permotettigonia gallica. Wie rezente Laubheuschrecken ahmte es die Mittelader und waagerechten Seitenadern von Blättern nach. In der Karibik schwamm damals der knochenhechtähnliche Manjuari. Dem Tag-Nacht-Rhythmus folgende Faltblätter besaß vor zirka 259 bis 252 Millionen Jahren die Nacktsamige Blütenpflanze Gigantonoclea. Ein Triops-Blattfußkrebs mit über 60 Beinpaaren im 220 Millionen Jahre alten fränkischen Keuper überlebte seither weitgehend unverändert. In einem gleichaltrigen Bernsteinarchiv aus der Region der Stadt Cortina d’Ampezzo in Italien sind Lebewesen eines küstennahen Koniferenwaldes mit den innerzellulären Strukturen eingeschlossen. Einige ähneln rezenten Gattungen. Sie gehörten zu einer Lebensgemeinschaft mit Bakterien und Grünalgen als Produzenten, Wimperntierchen und Amöben als Konsumenten und Pilzen als Destruenten.

In 201 Millionen Jahre alten Schichten aus Schandelah in Niedersachsen finden sich Bruchstücke von Beinen, Körper- und Flügelschuppen von Schmetterlingen und Motten mit Saugrüssel und anderen Insekten. Teilweise ähneln sie heutigen Glossata. Von nacktsamigen Pflanzen erhielten sie Nektar. Etwa 200 Millionen Jahre alte Schaben und ein gleichaltriges Fossil der neuseeländischen Langfühlerschrecke Riesenweta gleichen heutigen. Auch damals legten die Störe die Eier in oberen Flussregionen ab. Affenbäume wuchsen vor 190 Millionen Jahren im heutigen Patagonien, als die Anden noch nicht existierten. Belege sind fossile Zapfen mit Samen. Ein 180 Millionen Jahre altes Königsfarnfossil aus Schweden ähnelt rezenten bis in die Zellorganellen und Zellteilungsphasen.

Eine 165 Millionen Jahre alte fossile Spinne aus der Inneren Mongolei stimmte mit der rezenten Gattung Plectreurys so stark überein, dass sie Eoplectreurys genannt wurde. In der Region flog damals die Florfliegenart Lichenipolystoechotes angustimaculatus. Ihr netzartiges Flügeladermuster ähnelte der dortigen Flechte Daohugouthallu, so dass Fressfeinde die auf der Flechte sitzende Fliege kaum wahrnahmen. Kaum verändert seit dieser Zeitspanne hat sich auch der Grundaufbau des heute in Höhenlagen im Himalaya vorkommenden und vom Aussterben bedrohten Takakia-Mooses. Brutpflege praktizierte vor 163 Millionen Jahren die Wasserwanze Karataviella popovi. Die Weibchen klebten dicht gepackte Eiergebilde an ihr linkes Bein. Meerengel sind rochenähnliche Haie. Vor 155 Millionen Jahren wurde ein Exemplar der Art Pseudorhina acanthoderma mit dem abgeflachten Körperbau von heutigen im Nusplinger Plattenkalk eingebettet.

Rezente Käfer der Gattung Zetraphalerus und die Wollemi-Kiefer ähneln Fossilien in 150 Millionen Jahre alten Schichten. Korallen mit der Formenvielfalt von heutigen lebten vor 140 Millionen Jahren in der Schwäbischen Alb. Gleichaltrige Spinnennetze mit kreisrunden Fäden zum Beutefang finden sich in Bernstein. Ein Spinnenfaden der 130 Millionen Jahre alten Lagerstätte bei Jezzine im Libanon stimmt im Durchmesser, in der Länge sowie Dichte und Verteilung der 38 Klebstofftröpfchen mit der Spinnenseide rezenter Webspinnen überein. Die Termitengattung Mastotermes war damals global verbreitet. In Bernsteinen aus dem Libanon sind ein Exemplar der rezenten Rüsselkäfergruppe Nemonychidae und frisch geschlüpfte Florfliegenlarven eingeschlossen. An manchen Eihüllen haften noch die Ei-Schlitzer zum leichteren Schlüpfen der Larven.

Etwa 130 Millionen Jahre alte Mammutbäume und 125 Millionen Jahre alte Koboldhaie sehen wie rezente aus. In zirka 115 Millionen Jahre alten Bernsteinen aus Alava in Spanien sind der heutigen Art Mesozygiella dunlopi ähnelnde Radnetzspinnen zu sehen. Die gleichaltrige, bis in einzelne Zellen erhaltene Lilienart Cratolirion bognerianum zeigt beim faserigen Wurzelsystem, den parallelnervig schmalen Blättern mit Blattscheide und der dreizähligen Blüte die Merkmale der heutigen Lilien. Zusätzlich hat die fossile Lilie eine Dolde als Blütenstand. Der Habitus einkeimblättriger Pflanzen existierte demnach in der Kreide. Außerdem wurden im Nordosten Brasiliens gleichaltrige Relikte von Seerosen, Aronstäben und anderen zweikeimblättrigen Blütenpflanzen entdeckt.

Hunderte Fragmente in Bohrkernen von 114 Millionen Jahre alten Nordatlantikschichten lassen sich heutigen Schlangensternen zuordnen. Der in indischen Gewässern beheimatete Gestreifte Buntbarsch existiert seit über 100 Millionen Jahren. Wasserläufer in 100 Millionen Jahre altem Bernstein aus Peñacerrada in Nordspanien glitten wie heutige über Gewässer. In gleichaltrigem Bernstein aus Myanmar sind Fruchtkörper der Schleimpilzgattung Stemonitis und eine parasitäre Fächerflüglerlarve mit heutigem Aussehen eingeschlossen. Ein Muschelkrebs erzeugte damals einen Knäuel von in Harz konservierten Riesenspermien, dessen heutige Weibchen die Spermien in einer Tasche tragen.

Lamellenpilze wuchsen vor mindestens 99 Millionen Jahren auf Bäumen. Hütchen in burmesischem Bernstein ähneln denen der rezenten Art Palaeoagaracites antiquus. Damals gelangten in Myanmar eine Schildzecke, eine lebendgebärende Schnecke mit fünf Jungtieren nach der Geburt und zwei Tausendfüßer in den Harz von Bäumen. Die Tausendfüßer besitzen die typischen Merkmale wie den birnenförmigen Kopf und die siebengliedrigen Antennen von heutigen.

Die zu den Nacktsamern zählenden Palmfarne ließen sich in Australien vor zirka 99 Millionen Jahren von Käfern bestäuben. In Burma wurde ein zur Familie der Boganiidae gehörender Käfer der Art Cretoparacucujus cycadophilus mit Pollen von Palmfarnen in Bernstein konserviert. Offenbar lag die clevere Fortpflanzung der zweihäusigen Pflanze mit männlichen Blüten zum Anlocken gefräßiger Käfer und Pheromone aussendenden weiblichen Blüten in der Kreide vor. Die vier Millimeter große Stachelkäferart Angimordella burmitina könnte eine bedecktsamige Pflanze der Klasse Rosopsida mit hochentwickelten dreifurchigen Pollen bestäubt haben. Beinanhänge eines Käfers in Baumharz aus Myanmar belegen den Transport goldfarbener Pollen wie bei heutigen Bienen. Eine Arbeiterin der rezenten Ameisenart Sphecomyrma freyi befindet sich in 92 Millionen Jahre altem Bernstein aus New Jersey.

Heuschrecken flogen vor 55 Millionen Jahren wie heute mit 7 kHz zirpend über Meere und Seen. Weibliche Gnitzen, kleine stechende Mücken, bilden Sexuallockstoffe in Zerstäubern am Hinterleib. Eine Gnitze in 54 Millionen Jahre altem indischem Bernstein besitzt an den Vorderflügeln blasenförmige Täschchen mit randständigen Härchen zum Zerstäuben der dortigen Pheromone beim Fliegen. Den etwa 4.000 rezenten Arten fehlt der Mechanismus zum Anlocken weit entfernter Männchen.

Die ältesten Fledermausfossilien mit dem typischen Echoortungsapparat heutiger sind in etwa 52 Millionen Jahre alten Sedimenten eingebettet. Mit Echoscans nahmen sie Abstand, Umriss, Größe und Beschaffenheit von fliegenden Insekten wahr. Laut Proteinvergleich heutiger Fledermausfamilien entstand die Echoortung mit Ultraschall zweimal unabhängig voneinander, was eine Erklärung vehement erschwert. Würde die in den 1960er Jahren in Wyoming entdeckte Art Icaronycteris index noch heute leben, wäre sie von rezenten Fledermäusen kaum zu unterscheiden. Die Schulterblätter, das Brustbein, der Brustkorb, die Hinterextremitäten und die Proportionen der Gliedmaßen ähneln den heutigen. Die für Insektenfresser typischen Zähne lagen ebenfalls vor.

Die gleichaltrige Onychonycteris finneyi hat Krallen an allen Fingern zum Klettern. Sie hing an Ästen mit dem Kopf nach unten wie heutige Fledermäuse, die eine Kralle am Daumen haben. Die Zähne der Krallenfledermaus passen zu einem Insektenjäger. Dabei setzte er auch den Geruchsinn und die Augen ein. Die zur Echolokation benötigten Knochen lagen laut computertomografischer Untersuchung vor. Flügelskelett, Brustkorb und Schwanz legen einen Langstreckenflieger mit einer den Flug stabilisierenden Membran zwischen den Zehen nahe. Die Fledermausfossilien aus Europa, Nordamerika, Nordafrika, Indien und Australien lassen sich größtenteils den zirka 20 heutigen Familien zuordnen. Ohne Vorläufer tauchen sie auf. Von auf vier Füßen laufenden Säugetieren lassen sie sich nicht ableiten. Bei heutigen Fledermäusen wird beim akrobatischen Flug die Erregung 1000 Mal schneller als beim Menschen weitergeleitet. Die Schärfe ihres Bildes entspricht dem von tagaktiven Tieren.

Eine vor 50 Millionen Jahren im Eckfelder Maar eingebettete Honigbiene ähnelt heutigen samt den gesammelten Pollen. Zahlreiche in Bernstein eingeschlossene Bienen ähneln rezenten. Auch damalige Asseln, Blattläuse, Rindenwanzen und Käfer der Familie Cupedidae sehen wie heutige aus. Eine Riesenkrabbenspinne in 49 bis 44 Millionen Jahre altem Bernstein besitzt die Kieferklauen, Zähnchen, Gelenke, Augen und Beinhärchen der Art Euspanassus crassipes. Das 47 Millionen Jahre alte Wandelnde Blatt Eophyllium messelensis aus der Grube Messel gleicht heute in Südostasien vorkommenden Blattinsekten mit einer Mulde zum Einziehen des Kopfes, deren verbreiterter Hinterleib Blütenpflanzen ähnelt. Eine Fleischfressende Pflanze in Bernstein bei Kaliningrad gleicht der Gattung Roridila in Südafrika mit klebrigen Tentakeln zum Beutefang. Wanzen in der Taupflanze fraßen die Kerbtiere und versorgten sie mit dem nährstoffreichen Kot.

Eine Fliege der rezenten Gattung Hirmoneura aus der Grube Messel suchte vor 47 Millionen Jahren unter anderem die Wasserweide und Jungfernrebe auf und verbreitete dabei den an den Härchen haftenden Pollen. Koboldmakis sind fossil seit mindestens 45 Millionen Jahren überliefert. Eine Raupe des Rindenspanners findet sich in einem 44 Millionen Jahre alten Bernstein aus dem Baltikum. Blüteneinschlüsse belegen die in Sümpfen und Mooren beheimatete Scheinkastanie und die in immergrünen Mischwäldern wachsende Sicheltanne vor 38 Millionen Jahren im Baltikum. Drei Feigenwespen bestäubten vor 34 Millionen Jahren bei der Eiablage Feigenbäume wie heutige auf der britischen Isle of Wight. Siebenschläfer verbrachten damals laut fossilen Zähnen den Winter in Spanien.

Der asymmetrische Schädel, die tiefe Furche hinter den Nasenlöchern und der ausgezogene Oberkiefer eines Zahnwalfossils belegen, dass auch Vorfahren der rezenten Art Cotylocara macei sich der Echoortung in der Tiefsee vor 28 Millionen Jahren bedienten. Maulwürfe haben sich seit mindestens 25 Millionen Jahren kaum verändert. Ein im Westerwald entdecktes Exemplar der Art Geotrypus antiquus hat den Schultergürtel sowie das Arm- und Handskelett mit den kurzen Mittelhandknochen wie heutige Maulwürfe zum Graben. Exemplare der Chamäleongattung Calumma auf Madagaskar lebten vor 18 Millionen Jahren in Kenia. Die vor 14,7 Millionen Jahren in der chinesischen Region Zhangpu in Bernstein eingeschlossenen Ameisen, Grashüpfer, Stabheuschrecken und Termiten ähneln teilweise rezenten in Südostasien und auf Papua-Neuguinea. In einer Lagerstätte bei Los Angeles aus dem vor zirka 2,6 Millionen Jahren begonnenen Pleistozän wurde die Muschelart Cymatioa cooki zuerst fossil und Jahrzehnte später lebend in der Nähe von Santa Barbara entdeckt.

Bei den Einzellern erinnern Abdrücke in zirka 2,3 Milliarden Jahre alten Schichten in Australien an heutige Schwefelbakterien. Ein Exemplar der Gattung Thiomargarita könnte in der 600 Millionen Jahre alten Doushantuo-Formation entdeckt worden sein. Wie heute aussehende Bakterien wurden bei Spitzbergen in 800 Millionen Jahre alten Schichten gefunden. Salztolerante Bazillen befanden sich in zirka 250 Millionen Jahre alten Schichten in der Nähe von Fulda. Bei der Bodenbakterienvariante Candidatus desulforudis audaxviator in Südafrika, Sibirien und Nordamerika veränderte das Genom sich seit mindestens 150 Millionen Jahren kaum. Das Jura-Erbgut liegt heute noch zu über 99,5 Prozent vor.

Ein Hinweis

Die Stolpersteine und Barrikaden beim Versuch, das stammesgeschichtliche Deutungskonzept der Fossilüberlieferung auf empirischer und argumentativer Betrachtungsebene abzusichern, werden in dem Sachbuch „Irrtum Phylogenese. Das nachgewiesene Potenzial des Artenwandels“ dargelegt. Es wurde 2023 vom Deutschen Wissenschafts-Verlag (DWV) Baden-Baden veröffentlicht, hat 90 Seiten und kostet 14,95 €. Die ISBN lautet 978-3-86888-198-1. Schreibfehler kamen dadurch zu Stande, dass der Autor sein eigener Lektor war.

Link für Interessierte: https://www.buchhandel.de/buch/Irrtum-Phylogenese-9783868881981

Die im Buch vorgestellten Aspekte

Ein Blick auf die Bildung neuer Arten

Die Genetik des Artenwandels

Geologisch-paläontologische Vorgaben

Der Beginn der Lebensgeschichte

Fossil überlieferte Lebenswelten

Aufbaustabilitäten und Merkmalskuriositäten

Plötzliches Sterben und Gigantismus

Die noch gesuchte Primitivität

Unzuverlässige molekulare Uhren

Was Ähnlichkeiten aussagen

Eine irreduzible Käferausstattung

Das Wissen von ausgestorbenen Menschen

Hybridisierung als sicherer Verwandtschaftsnachweis

Überlebensrelevante Impulse

Die älteren Bücher „Die Geschichte der Lebewesen. Facetten einer naturwissenschaftlichen Neubetrachtung“ (Halle 2006) und „Irrtum Evolution. Einblicke in den Zusammenbruch einer wissenschaftlichen Theorie“ (Halle 2010) sowie „Evolution vor dem Aus. Was Fakten über die Geschichte der Lebewesen verraten“ (Baden-Baden 2020) verlieren damit die Gültigkeit.

Eine Hinführung zur Thematik

In „Irrtum Phylogenese“ wird dargelegt, dass die Bildung neuer Arten durch Fossilfunde und Nachweise in der heutigen Lebenswelt hinreichend belegt ist und durch Erklärungskonzepte von auf Beobachtung basierenden wissenschaftlichen Disziplinen wie Paläontologie, Genetik und Epigenetik weitgehend verstanden wird. Lebewesen können sich zum besseren situativen Überleben durch zahlreiche genetische Prozesse verändern. Gene werden unter anderem aktiviert, abgeschaltet, verdoppelt oder vervielfältig, eliminiert oder an einer anderen Stelle ins Genom integriert. Das Erbgut ist ein hoch dynamisches System.

So ist bei der Süßwasserschneckenart Viviparus brevis die Veränderung von Merkmalen bei mehreren fossilen Generationen überliefert. Teilweise sind die über zehn Arten der Gattung Viviparus in den vergangenen zwei Millionen Jahren entstanden. Im Victoria-See gingen innerhalb von 14.000 Jahren über 500 Buntbarscharten aus zwei Ausgangslinien hervor. Die einzelnen Arten unterscheiden sich hinsichtlich der Größe, Farbe, Körperzeichnung, Kopf-, Rumpf- und Flossenform sowie Ernährungs- und Verhaltensweise. Die australischen Dingos sind Nachkommen von südostasiatischen Haushunden, die vor etwa 5.000 Jahren auf den Kontinent gebracht wurden. Auf Porto Santo im 15. Jahrhundert ausgesetzte Hauskaninchen verwilderten und paaren sich mit Hauskaninchen heute kaum noch. Aus Hausmäusen ging innerhalb von 300 Jahren eine neue Spezies auf den Faröer-Inseln hervor.

Eine bekannte Radiation sind die Artbildungen der Darwinfinken in Anpassung an äußere Bedingungen wie Nahrungsangebot, Nässe und Dürre. Dabei sind unter anderem umkehrbare epigenetische Veränderungen beteiligt. Die diversen Farbvarianten des Birkenspanners kommen durch ein springendes Gen zu Stande. Zum Erhalt der aus Wildkohl gezüchteten Kultursorten wie Kohlrabi, Brokkoli, Blumen-, Rosen-, Grün-, Weiß- und Rotkohl trugen ebenfalls mobile genetische Elemente bei.

Beim Menschen könnte knapp die Hälfte des Genoms umgelagert werden. Zur Erweiterung der Erbsubstanz kommt es, wenn eine mobile DNA-Sequenz über eine RNA kopiert und anderswo im Genom eingefügt wird. Heute sind etliche genetische Mechanismen bekannt, die zu sprunghaften phänotypischen Änderungen führen, etwa chromosomale Veränderungen durch Verlust oder Austausch eines Stückes und Mutationen in regulatorischen DNA-Elementen wie Enhancern und Promotoren, die das Ablesen genetischer Information in Gang setzen. Im früher als „Junk-DNA“ bzw. „Gen-Wüste“ angesehenen Bereich des Genoms liegen Abermillionen kurze DNA-Sequenzen, die als Schalter in Interaktion mit Proteinen und RNAs Gene durch Methylierung und Acetylierung an- und ausschalten. Die humane DNA ist laut den von 30 Forschergruppen von 2003 bis 2020 durchgeführten Analysen im Rahmen des Projekts „Encylopedia of DNA Elements“ und dem 2020 beendeten Projekt „Genotype-Tissue Expression“ zu mindestens 80 Prozent funktional.

Nachvollziehbar erklärt wurde weder die Entstehung der Bedecktsamigen Blütenpflanzen der Kreide noch der 19 unterschiedlichen Ordnungen von Säugetieren des Tertiärs. Ohne fossile Vorläufer taucht auch die Baumart Xinicaulis lignescens mit einem vielfach verzweigten Netz von Wasserleitungsgewebe und statisch vorteilhafter Leichtbauweise wie beim Eiffelturm in Sedimenten des Devons auf. Oft werden beim Erklärungsversuch fossil abrupten Auftretens neuer Merkmale und Lebensformen eine hohe Sauerstoffkonzentration, ein starker selektiver Druck und gegebenenfalls viele freie Lebensräume nach einem Massenaussterben genannt. Es ist aber keine überzeugende genetische Erklärung.

Ein noch ungelöstes Rätsel der Evolutionsbiologie ist zudem das mehrfache Vorhandensein von gleichen Merkmalen bei taxonomisch entfernten Gruppen wie die Echo-Orientierung mit Ultraschall der Fledermäuse und Zahnwale oder die Infrarot-Wahrnehmung von Schlangen und einigen Käfern. Kein Team erklärte bisher die neunmalige Entstehung des Hörvermögens bei taxonomisch entfernten Gruppen innerhalb der Ordnung der Schmetterlinge. Kurios wirkt die Merkmalskombination des über 90 Millionen Jahre alten „Schnabeltiers der Krabben“ mit der Namensgebung Callichimera perplexa („verblüffend schönes Mischwesen“). Es hat große Facettenaugen, die denen von Krebslarven ähneln. Den spindelförmigen Rückenpanzer und fußförmigen Oberkiefer haben Hummer. Der symmetrische Hinterleib ohne Ringe kommt bei Krabben vor. Die Beinreduktion haben Einsiedlerkrebse. Paddelartig verbreitete, abgeflachte Brustbeine zum Schwimmen besaßen 250 Millionen Jahre alte Seeskorpione. Insgesamt sind die stark abgewandelten, paddel- und schaufelartigen Extremitäten aus phylogenetischer Sicht mindestens siebenmal unabhängig voneinander im Tierreich entstanden, was mit dem Wissen der heutigen Biologie noch niemand erklärt hat. Ungeachtet des Wandels der Arten durchzieht mehrmaliger Neubeginn den fossilen Fundus der Lebensgeschichte.

Wäre das phylogenetische Konzept sachlich korrekt, könnte möglicherweise ein Hinweis im Genom und/oder bei der morphologischen Ausstattung auf ein zukünftig neues Merkmal wie eventuell eines Sinnesorgans zur Wahrnehmung von Radioaktivität bei heutigen Lebewesen gefunden werden. Ein solches Organ wäre selektiv vorteilhaft, ein empirisches Indiz für den Beginn oder Ablauf der Bildung wurde aber noch nicht entdeckt.